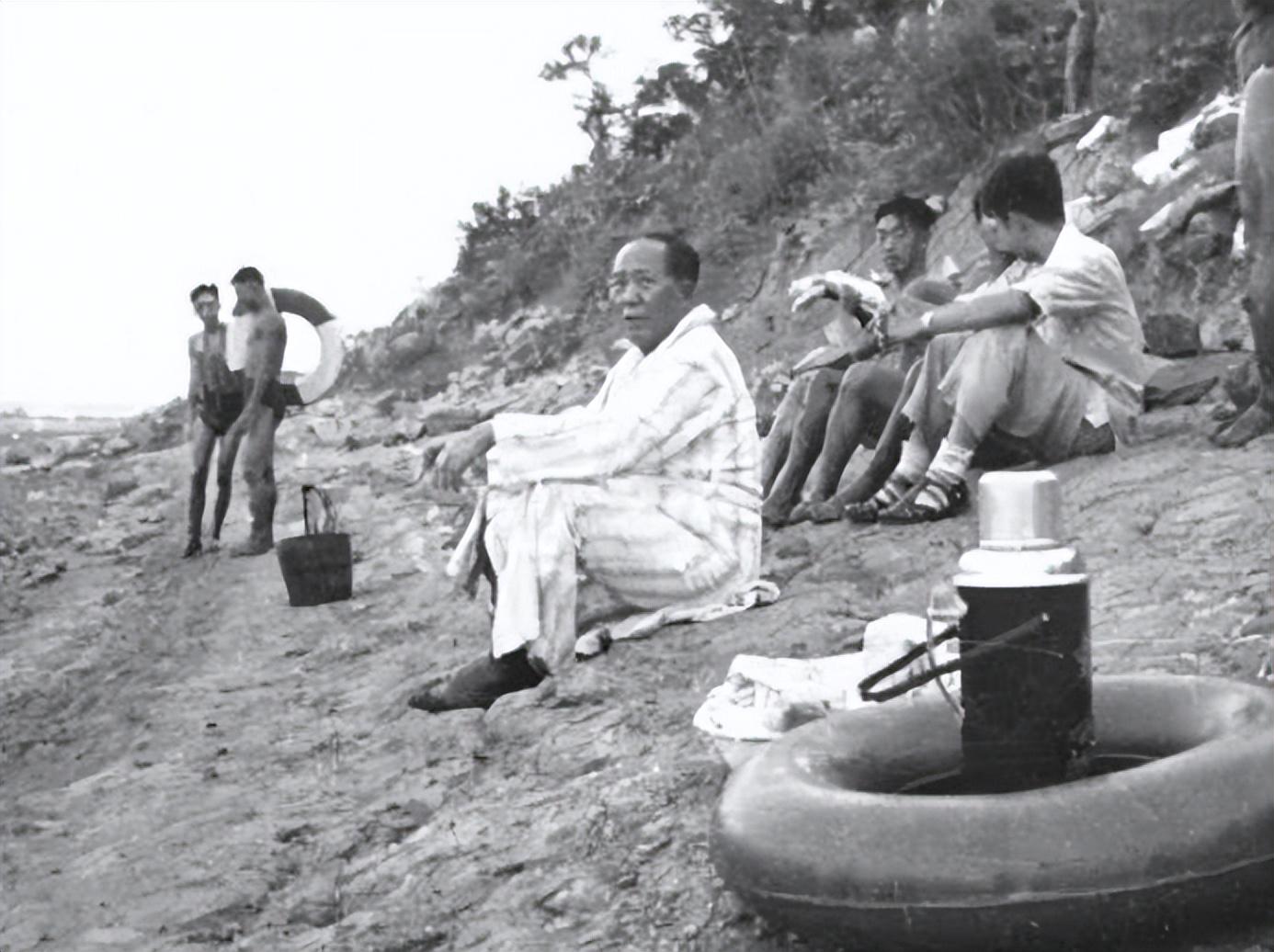

“1958年1月7日下午两点零五分永信证券,老李,水温十七度半,你敢下吗?”毛主席披着睡衣站在邕江边,回头冲笑。几秒后,一阵凉风扑面,江水拍打船舷,发出哗啦哗啦的脆响。李银桥嘴上答“敢”,心里却琢磨:主席真把冬泳当家常便饭了。

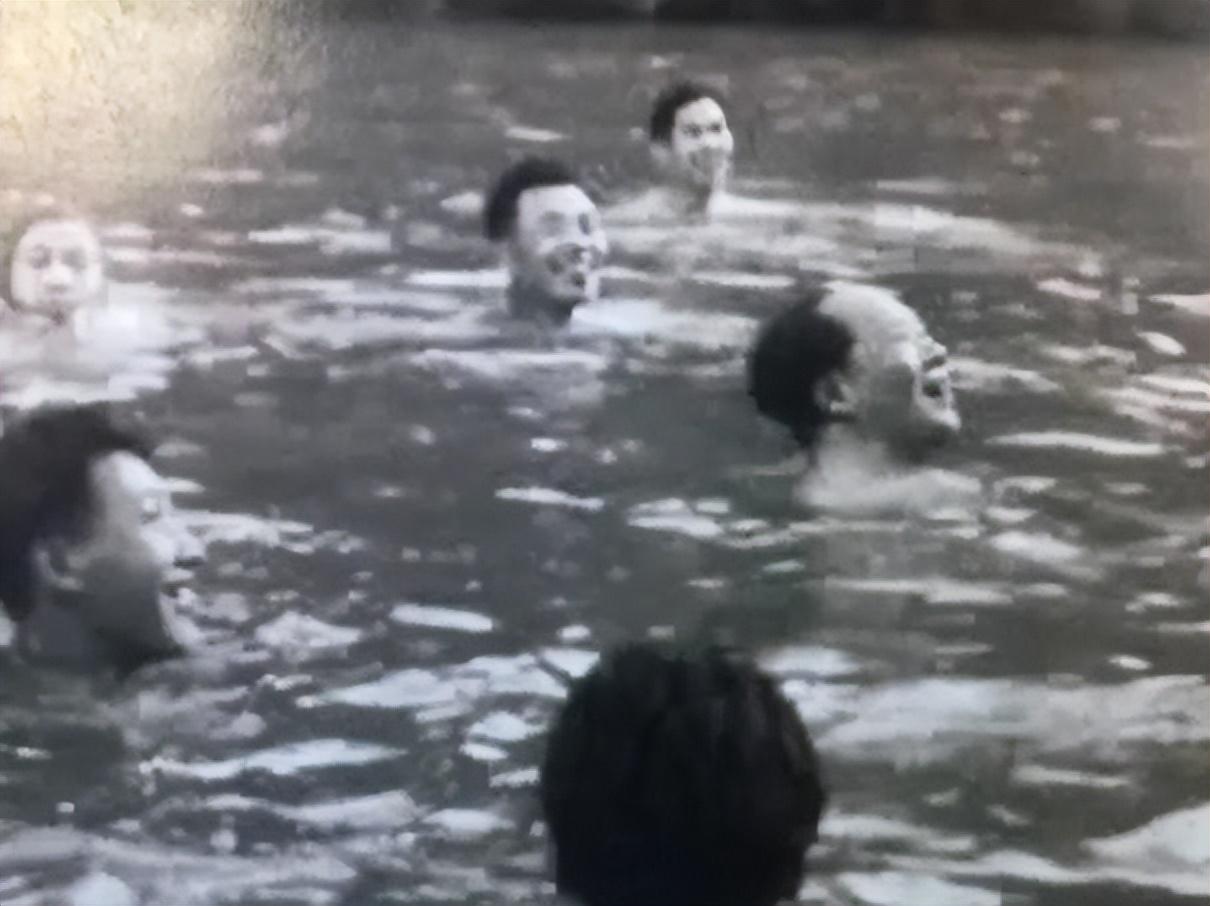

汽艇慢慢滑向江心,桨叶破水,水面漾出白沫。梁亚华等青年队员蹲在舢板里,正丈量深浅。毛主席见岸上围观的卫士不动,摆手喊:“都下来,别光站着!”大家只好咬牙跳入江中,冰凉瞬间钻进骨缝,有人哆嗦着冒出一句:“这可真够劲儿。”主席哈哈一笑,双臂一分,蛙泳动作流畅,水花四溅。

短短几分钟,江面被切成两半:一边是主席轻快的身影,另一边是几位卫士的苦相。李银桥心里明白,主席其实也冷,只是不肯示弱。他凑过去递热毛巾,毛主席仍摆手:“不急,我再游十分钟。”话音未落,已经奔出二十多米。这个场景后来被梁亚华回忆:“主席在水里像青龙摆尾,我们跟在后头像鸭子似的扑腾。”

看似一次随兴的冬泳,背后却藏着主席多年的牵挂。那天夜里,南宁市委安排的会议刚散,毛主席靠在藤椅上,随口又提起三峡:“长江还得拦一闸大水库,我这颗心啊,总放不下。”韦国清在旁附和一句:“工程太大,部委还没合拍。”主席摇头:“总得有人先鼓劲儿,三峡是治水,也是用水,更是发电。”说完,他用毛巾擦肩膀,水珠顺着灯光闪亮,像是一个执念落在河面。

倒带回三年前。1955年夏天,武汉至南京的江上游览,主席凌晨独坐甲板,翻看《申报》旧地图。林一山被叫来,主席指着丹江口、引汉济渭的设想问能否成线。林一山说:“技术有门槛,资金也紧。”主席低头想了想:“那咱们先摸底,先探路永信证券,总有一天吃成这只‘大螃蟹’。”紧接着,他写下《水调歌头·游泳》,“更立西江石壁,截断巫山云雨”,诗里的豪情,就是他的方案草图。

1958年1月,南宁会议话题繁多,从“大跃进”到“农业纲要”,水利却成压轴。主席索性把李锐、林一山两派专家拉到一张桌子:“你们一个讲‘修’,一个讲‘缓’,都别打哑谜,摆数据。”林一山预留两小时,滔滔不绝;李锐只要半小时,切中要害:“防洪不单靠一坝,国力也要掂量。”主席听完一句评语:“嘴皮子说服不了,我给你们三天,各写一文,真刀真枪。”

三日后再议,林一山洋洋洒洒两万字,提出“拦洪、航运、发电三合一”;李锐八千字,列出“投资过大、生态变数、移民压力”六点担忧。双方针尖对麦芒,全场屏息。主席看完稿子,先表扬李锐“条理清、胆子大”,又对林一山说“志向高、材料细”,随后一句定音:“先不拍板,但可先做准备,测量、勘探一步也不能停。”

会后,周总理奉命实地考察。1958年3月,他带勘测队沿峡谷而上,回京报告:“地质复杂,资金至少百亿。”主席摩挲稿纸:“钱可以慢慢挣,资料要一天不缺。”那年年中,长江委拉起探测线,测量杆插满峡谷,如同长鞭先抖了个响声,却暂不落地。

文革十年风雨,三峡被搁置。1976年秋,北京天空灰蒙,老同志回忆主席遗言时,总会提到那句话:“百年大计,千年大计,两百年太短。”他们明白,主席在意的不是眼前数字,而是后世能否受益。遗憾的是,他没等到方案重启。

1992年4月,七届全国人大五次会议对三峡工程作出决议;1994年12月,正式开工;2006年5月20日,全坝合龙,江水在溢洪道腾起几十米高的白雾。那个节点,许多当年参与南宁会议的老人已白发苍苍。记者问李银桥:“毛主席若见此景,会怎么说?”李银桥沉默片刻,轻轻吐出四个字:“了却心病。”

我常想,如果没有1958年那场冬泳,主席会不会少一些决心?或许不会,但寒水刺激血液的瞬间,他可能更确信,人与自然要硬碰,但得算细账、走长路。三峡终于站立在云雾间,不只是钢筋混凝土的胜利,更是一次意志与理性的握手。毛主席把题目抛给后来人,后来人用了半个世纪答卷,这段故事,如今仍在江水中回响。

启泰网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。